De que modo abordar a história do conhecimento sobre a natureza a partir de uma perspectiva materialista, considerando como ideias, narrativas e contextos moldam os materiais que descrevem e, simultaneamente, são por eles influenciados? Quem mede esses espaços materiais, segundo que unidades, com que imagens daquilo que se pretende medir?

O peso de um pensamento vivo: A cidade como Cosmograma

Figura 1. El Caracol (o Caracol). Foto de Gomez Rul em Sylvanus Griswold Morley, "Chichen Itza, An Ancient American Mecca," National Geographic (janeiro 1925): 74.

A questão ”Quão pesada é uma cidade?” parece, à partida, exigir uma resposta em medidas—padrão, uma estimativa em quantidades maciças de materiais de construção. Porém, basta um momento de reflexão para transformá-la num enigma digno de Atlas e Arquimedes. Até onde, de facto, se estende a cidade, para baixo, para cima, para fora? Onde poderíamos colocar a alavanca ou pendurar a balança para pesar o betão, o ferro, o vidro, a madeira, a pedra; os seres humanos, as plantas e animais; todo o equipamento e infra-estruturas; os bens, os transportes, os armazéns e as fábricas que dão vida a uma cidade? Como Osíris que pesa a alma ou um acerto final de contas, o exercício mental torna-se uma fábula. Remete-nos para os paradoxos dos mitos de origem, para os koans do Zen e os contos de Borges. A cidade tem de ser o seu próprio ponto de apoio: temos de calcular o seu peso a partir de dentro. Tal como quando tentamos mapear o universo, se estivermos dentro dele, como definimos os seus contornos e compreendemos os seus limites?1

Para além da dimensão “objetiva,” uma cidade é também o lugar de experiências, significados e imagens. O seu peso em toneladas, a quantidade de quilowatts consumidos, as emissões de CO2, o PIB, ou o preço por metro quadrado podem parecer incomensuráveis face às suas vertentes experiencial, simbólica, espiritual e intelectual — ou seja, o seu peso em significado. Mesmo uma interpretação holística da dimensão mensurável de uma cidade, como o modelo da “economia donut” da economista Kate Raworth — que atribui um limite máximo para fatores negativos (resíduos tóxicos, criminalidade) e um limite mínimo para bens sociais (educação, saúde) — mantém-se dentro de medidas discretas e tecnicamente estabelecidas.2 Perpetua a “bifurcação” assinalada por Alfred North Whitehead entre as qualidades primárias e as qualidades secundárias dos sentidos (cor, cheiro, sabor).3 O peso de uma cidade não deve substituir estatísticas pelo seu sentimento específico e ritmo, pelo seu dinamismo e potencial.

Os cosmogramas — objetos e imagens concebidos para definir e exprimir o universo — eliminam a ideia de separação entre coisas e pensamentos. Além disso, revelam como diferentes concepções da ordem e da constituição da realidade se entrelaçam nos objetos e nas práticas. Os cosmogramas podem assumir várias formas, desde histórias de criação ou rituais sazonais, até sigilos mágicos e documentários de ciência popular, refletindo as diversas cosmologias e concepções sobre os princípios do universo. Em vez de considerar as cosmologias como "mundividências" ou "culturas" — conjuntos de ideias, valores e crenças que flutuam no éter, muitas vezes tão sólidos, estruturados, coerentes e bem definidos quanto as etnografias e análises filosóficas que as descrevem — ou, mais corretamente, as inventam — estudar cosmogramas significa observar como as pessoas apresentam essa ordem umas às outras. Os cosmogramas estabelecem concepções do universo na esfera da vida pública ativa. Como tal, reúnem coisas, são instalados e ativados, e têm impacto a curto e longo prazo.4

As cidades têm sido recorrentemente apresentadas como imagens do cosmos, sobretudo as de carácter sagrado: Quioto, Meca, Ilé-Ifè, Jerusalém, Pequim e Roma, para mencionar apenas algumas.5 A ideia sagrada da cidade pode parecer uma imagem estática, um modelo simbólico imposto que se afasta da cidade real, como se os modos de vida e construções físicas fossem quase irrelevantes. É a cidade enquanto destino de peregrinação, de oração e devoção, talvez visitada uma vez na vida, como Meca, ou nunca, como a Cidade de Deus de Santo Agostinho. Trata-se de uma cidade de outro mundo que contrasta eternamente com as cidades humanas, onde os fiéis vivem como exilados e peregrinos, ansiando um bilhete apenas de ida para o seu lar celestial. No entanto, são as cidades que, materialmente, enquadram e mantêm estas ordens e poderes invisíveis. Tal como a Suméria e a Babilónia, Paris também se construiu em torno de um templo central, um edifício de culto, Notre Dame. Cidades como Tenochtitlan e Tulum eram locais sagrados para rituais e encenações de hierarquias sociais e cósmicas.6 Em Chichen Itza, El Caracol, a “casa concha” (assim designada pela escadaria em espiral), funcionava como observatório celeste, registando constelações e assinalando as estações do ano, a poucos metros da grande pirâmide adornada com divindades que vibravam sob o sol, e do extenso campo de jogo cerimonial, onde os vencedores se deleitavam e os vencidos eram oferecidos aos deuses.

Académicos dedicados aos estudos sociais da ciência e da antropologia têm procurado contornar a fronteira entre materiais e símbolos, objetos e sujeitos — como na semiótica material de Donna Haraway, nas natureza-culturas de Bruno Latour, ou nas danças emaranhadas e entrelaçadas de agência propostas por Andrew Pickering e Karen Barad. Foram desenvolvidas ontologias que não estabelecem uma separação entre humanos e outros seres — como o animismo perspetivista atribuído a grupos amazónicos por Eduardo Viveiros de Castro, ou as ontologias não-naturalistas exploradas por Philippe Descola. Grande parte das contribuições para aquilo a que Descola chama a “antropologia da natureza” centra-se em contextos pré-industriais — florestas e montanhas da Amazónia, formações rochosas ancestrais da Austrália aborígene ou as tundras do Ártico.7 No entanto, as cidades são o habitat onde mais de metade dos seres humanos se encontra com o universo. O desafio, assim, é conseguir ver a cidade moderna como simultaneamente material e simbólica; como um espaço concreto, sensorial e expressivo; como um lugar de interações que estabelecem relações características entre os habitantes humanos, outros seres vivos e os objetos, tanto os fabricados, como os já existentes.

Um dos motivos pelos quais as cidades servem tão eficazmente como imagens do universo é o facto de serem lugares onde as pessoas estudam o universo. As cidades reúnem e transmitem ideias através de monumentos, escolas, bibliotecas, observatórios. A arquitetura dos bairros, edifícios, escritórios, ruas, cabos elétricos e fibras óticas revela padrões planeados e emergentes de interação, colaboração e circulação de informação.8 Seja de forma planeada ou não, as cidades são, elas próprias, cosmogramas. Uma das suas caraterísticas mais cativantes, ainda que enigmática, é precisamente a forma como integram e coreografam outros cosmogramas: em templos e catedrais, em construções que pontuam a paisagem, em museus enciclopédicos, em jardins imperiais, em documentos e relatórios constantemente atualizados. Cada cosmograma, por sua vez, dialoga com outros cosmogramas, ecoando, reforçando, corrigindo, subvertendo ou procurando substituir outras imagens do universo, próximas ou distantes.

Os cosmogramas partilham algumas caraterísticas gerais. São compostos por elementos materiais específicos (tinta e tela, madeira, pedra, ou ainda, notas musicais e ritmo) dispostos de forma específica num determinado lugar. No entanto, têm modos de expressão característicos: as formas como representam o universo, seja como um conjunto de factos, uma combinação de possibilidades ou através de figuras evocativas. Cada cosmograma desenha uma certa ordem de seres e relações: estabelece divisões entre animal, vegetal e mineral; entre natural e sobrenatural; entre sagrado e mundano. Mais especificamente, estruturam o social — a associação estratificada e aglomerada de valores entre os humanos — e a terra — aquilo de que os humanos dependem para sobreviver, e contam uma história: narrativas de origem, criação, queda, redenção, regresso, progresso ou declínio. Por fim, uma vez estabelecidos, os cosmogramas entram em ação de diferentes formas: propõem novas formas de existência, sustentam ou transformam gradualmente as ordens já existentes, orientam comportamentos e moldam perspetivas.

Uma cidade é um mundo feito de muitos mundos, que se cruzam com os mundos mais vastos do universo ou do pluriverso.9A presença simultânea de múltiplas ordens cósmicas faz-se sentir em cada cidade — uma pressão de histórias, aspirações, intenções em conflito e forças contraditórias que definem as formas da cidade. Os múltiplos cosmogramas que uma cidade contém, também ela um cosmograma — pesam uns sobre os outros, intensificam-se, distorcem-se, criticam-se mutuamente, tornando-se, por vezes, incompletos ou até ilegíveis.

Um Urbanismo para além do Humano

Um ponto de partida talvez contraintuitivo para pensar a cidade vivida como um cosmograma é How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human de Eduardo Kohn.10 A etnografia de Kohn sobre a vida na Amazónia explora a semiótica de C. S. Peirce como uma teoria de significação que se estende para além dos símbolos. Os sinais agem e reagem entre as espécies, movendo-se incansavelmente entre escalas e quadros de referência. Neste contexto, os humanos surgem como mais um agente de significação entre vários, ao lado de palmeiras, periquitos e pumas. Plantas, solos, animais selvagens e seres humanos relacionam-se através de representações que são semióticas, mas nem sempre linguísticas: “poder-se-ia dizer que as plantas tropicais acabam por representar algo sobre o ambiente de solo em que crescem em virtude da sua interação com os herbívoros, que acentuam as diferenças nas condições do solo, tornando essas diferenças relevantes para as plantas.”11 Em vez de apresentar a “cultura amazónica” como um sistema de símbolos humanos impostos à natureza material e não-humana, Kohn explora como aqueles símbolos imersos no “todo aberto” da floresta pensam em sintonia com ela.

Kohn debruça-se sobre totalidades de várias dimensões, mostrando como estas são constituídas e expressas através de atos de significação. Nesse sentido, tanto os agentes significantes humanos como não-humanos são “eus”, “pensamentos vivos,” que “emergem inteiros” e experienciam dinâmicas de “ausência, futuro e crescimento, bem como a capacidade para a confusão.” 12 Os “eus” fundem-se com os elementos que os rodeiam e moldam ativamente os acontecimentos futuros: “Os pensamentos vivos 'adivinham' e, assim, criam futuros aos quais depois se adaptam.” Os “eus” são “pontos de passagem na vida dos sinais - loci de encantamento — e isso pode ajudar-nos a imaginar um tipo diferente de florescimento.13

Se os “eus” representam um nível no qual os elementos significantes se organizam numa totalidade unificada, ainda que aberta, outro patamar (recorrendo novamente a Peirce) é o dos gerais, ou formas: A forma obriga-nos a repensar o que entendemos por “real”. Os gerais — ou seja, hábitos, rotinas, potenciais repetições e padrões — são reais. Mas seria errado atribuir aos gerais as mesmas qualidades que associamos à realidade dos objetos existentes.”14 Os gerais e as formas têm uma “eficácia eventual possível,” pois atuam enquanto padrões, tendências, e ordens emergentes dentro e entre os seres.15 São semelhantes à “mente” que Gregory Bateson vê surgir dentro de sistemas de loop auto-ajustáveis: “A mente é uma condição necessária, inevitável, de complexidade adequada, onde quer que ocorra.”16 Baseando-nos em Kohn, por que não pensar as cidades — tal como as florestas — como “eus,” lugares de forma emergente, “totalidades abertas,” agentes de “pensamento vivo”? Se assim for, como é que as cidades pensam? Os cosmogramas são o traço visível dos processos de pensamento de uma cidade.

As cidades são refúgios e motores de significação: espaços onde interações complexas, coordenadas e espontâneas ocorrem entre múltiplos e diversos seres (humanos, plantas, aves, ratos, solos, ruas, fundações, climas) que, em conjunto, realizam ações recorrentes de auto-definição autopoiética (criando fronteiras, limites da cidade e imagens totalizantes de si mesmas). As interações entre os seus elementos conjugam-se em formas sobrepostas, robustas e dinâmicas.17 A cidade é um “pensamento vivo” envolvido e recomposto por múltiplos seres, em várias escalas e modos, tanto dentro como além das suas membranas e limites imunológicos. Mesmo quando se envolvem com mundos mais amplos — espraiando-se até aos limites do planeta e além — as cidades mantêm-se marcadas, tingidas e impregnadas por substâncias características, emblemáticas, quase totémicas: produtos específicos da terra, transformados pela ação humana e embrenhados na subsistência da cidade. O peso destas sensações acumuladas e convergências intersubjectivas — impressões fugazes, mas carregadas de imaginação e experiência — faz de cada cidade um cosmograma emergente e em aberto.

Ao mesmo tempo, em vários pontos do tecido vivo da cidade, os humanos criaram representações delimitadas e explícitas da ordem cósmica — imagens intencionais, cuidadosamente elaboradas da totalidade. Aferir o peso da cidade implica considerar tanto os modos emergentes quanto os mais intencionais de exprimir a totalidade, incluindo a forma como estes modos de significação cósmica se sobrepõem de maneira contraditória e oposta, bem como convergente e análoga.

Malva e Futuros em Movimento: Chicago, Londres, Paris

Chicago, Londres e Paris são metrópoles emblemáticas da modernidade industrial do final do século XIX, onde certos padrões de ciência, tecnologia e capitalismo reorganizaram a vida humana e não humana de forma simultaneamente universal e local. Cada cidade condensou e deu forma ao universo por meios sensoriais e materiais únicos, enquanto os seus habitantes humanos criaram novas imagens da totalidade, moldadas por idiomas locais.

A história ambiental de Chicago de William Cronon, Nature's Metropolis, define a cidade durante o período de rápida expansão populacional no final do século XIX, não através da luta de classes ou da diversidade étnica, mas através das entidades não humanas como o milho, o gado e a madeira, bem como os processos técnicos e as formas desenvolvidas para os transformar, quantificar e transportar.18 A história ambiental de Chicago de William Cronon, Nature's Metropolis, define a cidade durante o período de rápida expansão populacional no final do século XIX, não através da luta de classes ou da diversidade étnica, mas através das entidades não humanas como o milho, o gado e a madeira, bem como os processos técnicos e as formas desenvolvidas para os transformar, quantificar e transportar.

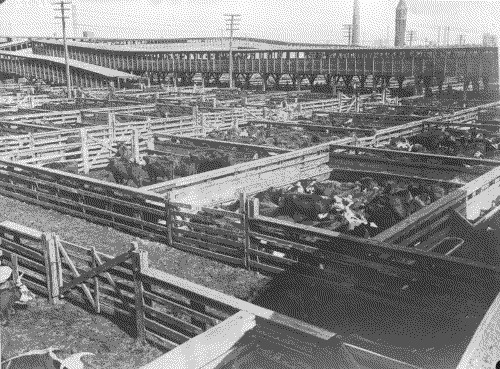

Chicago Stockyards, 1930. German Federal Archive, Wikicommons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-10232,_Chicago,_Schlachtvieh.jpg

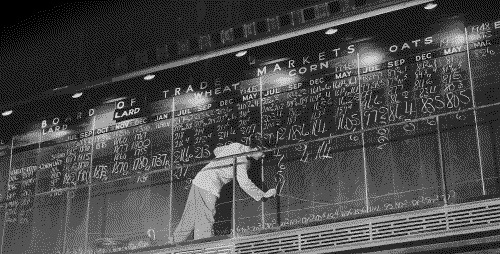

Fig.3 Bolsa de Comércio de Chicago,1947. Fonte: https://www.cbotbuilding.com/history/

O milho tornou-se uma mercadoria-padrão com valor consignado graças ao cruzamento de culturas, ao uso de arados mecanizados, a máquinas de semear que alinhavam as sementes em linhas rectas e similares, aos vagões de comboio preparados para o transporte e, sobretudo, aos silos e elevadores de cereais, que combinavam grãos de diferentes origens num único carregamento comercializável. Processos semelhantes transformaram as vacas que pastavam nas planícies em carne congelada pronta para venda — com a ajuda crucial da carruagem frigorífica — e as grandes florestas do Oeste em madeira de tamanho uniforme, empilhada até à capacidade máxima nas linhas férreas. Milho, carne e madeira tornaram a cidade numa realidade palpável de sabor, tato e cheiro, presente nas casas de madeira, nas linhas de caminho-de-ferro, nos matadouros e nos mercados.

A grande distância entre as zonas de produção agrícola no oeste do Illinois, Iowa e Nebraska, e os mercados de Chicago, onde os cereais e a carne seriam postos à venda, gerava incertezas para os comerciantes: manter-se-ia o preço oferecido hoje quando a mercadoria chegasse dali a uma semana? Seria mais alto ou mais baixo do que o que se conseguiria à chegada? Para contornar essa instabilidade, agentes e compradores agrónomos começaram a trocar bilhetes que garantiam um preço fixo para uma entrega futura; estes contratos eram depois comprados e vendidos conforme as estimativas — ou apostas — sobre o seu valor final. Assim nasceu o primeiro mercado de “futuros,” materializado no quadro de ardósia da Bolsa de Comércio de Chicago.

O pensamento vivo da cidade — o universo expresso em solos, silos e bifes — foi abstraído e fortemente condensado neste novo cosmograma: o quadro de cotações, onde se tornavam visíveis as oscilações no valores das mercadorias. A nova cidade fundia terrenos agrícolas e mercado, produção e consumo, fundindo as experiências das planícies, dos comboios e dos matadouros e traduzindo-as em preços escritos a giz e valores futuros negociados — novas formas de ver e sentir que, com o tempo, viriam a permitir a coordenação entre distâncias ainda maiores.19

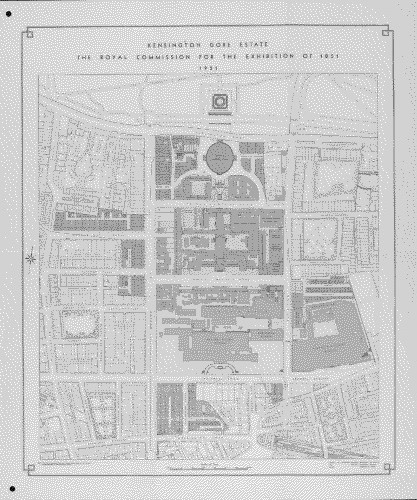

Figura 4. Kensington Gore Estate 1851 (1951). Fonte: https://www.dsdha.co.uk/research/57a460ee0f1f9b0003000001/Re-imagining-the-Albertopolis.

Figura 5. Prince Albert Memorial e Royal Albert Hall. Fonte: ChrisO/Wikimedia Commons.

Londres foi sempre um cosmos complexo, com canais, caminhos-de-ferro, e mercados repletos de algodão, chá e açúcar das colónias. No final do século XIX, o bairro de South Kensington desenvolveu-se, abaixo do Hyde Park e a poucos passos do Buckingham Palace, tornando permanentes os expositores da Grande Exposição de 1851. O bairro passou a ser chamado de “Albertopolis,” em homenagem ao consorte da Rainha Vitória, que ajudou a planeá-lo.

Era uma cidade dentro da cidade. Poderíamos ser tentados a vê-la crescer de cima para baixo, a partir do corpo maciço do Royal Albert Hall, unido ao Albert Memorial, um santuário de estilo italiano dedicado ao príncipe falecido. Este símbolo cuidadosamente elaborado condensa deliberadamente o cosmos: os seus oito cantos representam as regiões e os povos do mundo, juntamente com as artes utilitárias, a engenharia e a agricultura; no topo estão as virtudes, que se afunilam acentuadamente até uma coroa de anjos e uma cruz.

Este esforço simbólico intenso para apreender os domínios essenciais do império e do universo ecoa de forma mais subtil e reveladora a sul, ao longo da Exhibition Road. Nos laboratórios do que é hoje o Imperial College — antiga Escola Normal de Ciências, inspirada nas Grandes Escolas francesas — Joseph Perkins transformou o subproduto industrial do alcatrão de carvão no corante púrpura de malveína, impulsionando uma revolução no estilo de luto vitoriano e na investigação industrial de produtos e processos químicos. Durante muito tempo, o hall de entrada do Museu de História Natural manteve uma réplica do esqueleto de dinossauro de pescoço longo de Pittsburgh, Dippy, o Diplodocus carnegii, nome atribuído em homenagem ao magnata do petróleo Andrew Carnegie, cujas expedições petrolíferas revelaram vestígios fósseis antigos.20 As colecções do museu (organizadas de forma definitiva pelo anatomista idealista Robert Owen) descrevem os reinos, classes e formas transcendentes de todos os seres vivos. O Museu de Geologia, inaugurado em 1935, foi estabelecido com base na coleção de rochas reunida originalmente para o Museu de Geologia Económica, amostras recolhidas na sequência da expansão dos caminhos-de-ferro, canais e da busca incessante pelo carvão.

Mais a sul, a missão original do Victoria and Albert Museum foi delineada pelo Departamento de Ciência e Arte para expor e transmitir métodos de modificação prática e técnica da matéria: produtos industriais como têxteis, metais e alimentos, e os processos que lhes estão subjacentes. As ciências naturais separaram-se deste projeto, em 1900, com a abertura do Science Museum, num momento que H.G. Wells descreveu como uma era de “petróleo e progresso”.21 Protestos recentes forçaram o Museu da Ciência a abandonar um dos seus patrocinadores de longa data — a gigante petrolífera norueguesa Equinor, — mas a British Petroleum e outras empresas de combustíveis fósseis continuam a figurar entre os principais financiadores.

Albertopolis era, na verdade, uma Carbonópolis: um espaço agradável e educativo para crianças em idade escolar e turistas, onde se ensinava como identificar, extrair e controlar as coisas e as pessoas, de um extremo ao outro do mundo — impulsionado, financiado e contaminado por combustíveis fósseis.22 Este facto central é apenas vagamente percetível no monumento ao reinado de Albert.

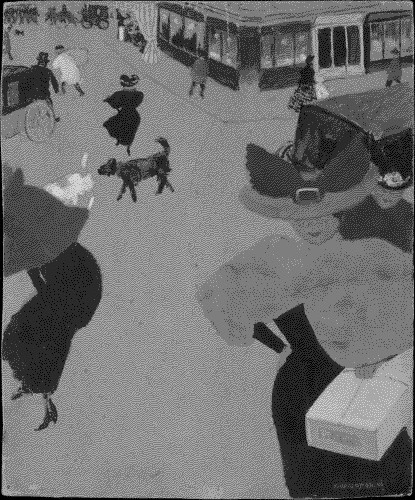

Figura 6. Félix Vallotton, Coin de Rue à Paris, 1895.

Figura 7, Félix Vallotton, Au Bon Marché, 1898.

A Paris do século XIX era feita de padrões de substâncias, sensações e linhas em movimento. Os seus espaços interligados revelam um estilo próprio de unir ideia e matéria através de tecnologias sensoriais — o que o físico-filósofo André-Marie Ampère chamou de la Technaesthétique.23 As oficinas de tinturaria dos Gobelins tingiam tapeçarias e vestuário, enquanto a teoria das cores contrastantes, desenvolvida pelo químico Michel Eugène Chevreul, influenciava tanto a pintura como a produção industrial dos sentidos, presente em perfumes, alimentos e vestuário. Estes objetos sensoriais foram expostos e experimentados por toda a cidade, impulsionando novas formas de consumo, tanto públicas como íntimas, experiências captadas com ironia e dinamismo em Scenes of the Paris Streets (1893) de Félix Vallotton.24

Ao mesmo tempo, Paris acolheu laboratórios dedicados a estudar a perceção e a registar graficamente os ritmos da natureza. Engenheiros da École Polytechnique e da Ponts et Chaussées delinearam rotas, canais e o percurso do vapor com motores, caminhos-de-ferro e linhas elétricas cada vez mais eficientes; estes contornos fluidos refletiram-se nos ornamentos art nouveau do Metro. As suas linhas de fuga dissolviam as paisagens em manchas de cor, enquanto os poetas fragmentavam a linguagem em unidades de som e significado: uma floresta elétrica de símbolos.25

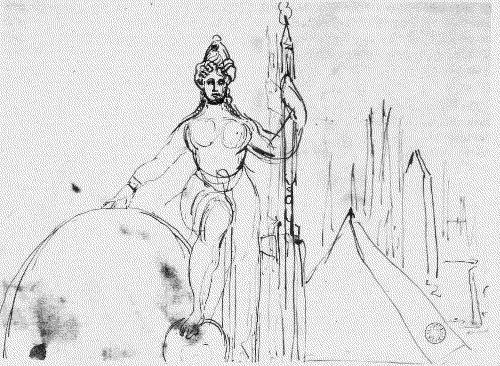

Já na década de 1830, o engenheiro sansimoniano (seguidor do sansimonismo) Charles Duveyrier concebeu “La Ville Nouvelle”, redesenhando Paris sob a forma de um corpo humano. Os seus bairros foram organizados de forma racional: a ciência à esquerda, o comércio e a indústria à direita, visíveis nas “curvas parabólicas das fundições e fornalhas, nos cones enegrecidos dos fornos.” Entre as pernas, erguiam-se “edifícios consagrados ao êxtase da mente e ao delírio dos sentidos,” teatros e óperas que se estendiam ao longo dos Champs-Élysées até à Place de l'Etoile. A cabeça foi colocada sobre a Ile de la Cité, onde Notre Dame daria lugar a um gigantesco e iluminado “templo-mulher”, concebido para evocar “todas as religiões do passado”: “o Kremlin, mesquitas árabes, pagodes da Índia e do Japão.”26

Figura 8. O “templo-mulher” sansimoniano, c. 1829. Fonte: Album Machereau, Bibliothèque de l’Arsenal, BNF.

Embora o Temple-Femme nunca tenha sido concretizado em Paris, serviu de inspiração para a Estátua da Liberdade em Nova Iorque. As visões sublimes da natureza urbana dos sansimonianos influenciaram profundamente a transformação da cidade levada a cabo por Haussmann, que fez de Paris uma metrópole de amplas avenidas, vitrinas reluzentes e um espetáculo constante. A indústria foi, em grande parte, empurrada para a periferia, com os resíduos das fábricas de tecido, tinturarias e curtumes a escoar para o Sena. Mas até os esgotos e catacumbas se tornaram atrações turísticas nessa cidade de iluminações profanas, possíveis graças a investimentos avultados e constantes em infra-estruturas de circulação.27 Os monumentos e pontos turísticos, incessantemente fotografados e reproduzidos, evocam os mundos de ordem sensorial convergindo nas passagens e ruas de Paris.

Sinédoque: Nova Iorque, et al.

Estas cidades, ou cidades dentro de cidades, contêm significados em toda a sua extensão. Os elementos materiais — árvores, ar, água e vida selvagem, bem como o carvão, a madeira, o ferro, o vidro e o aço — revelam as suas capacidades num jogo tenso e elástico de interação mútua. Os humanos, por sua vez, estabelecem padrões de ordem no meio desse emaranhado, contando, comemorando, pintando, embalando. Cada cidade, considerada como um cosmograma emergente, é também condensada nos próprios cosmogramas intencionais que abriga: o pregão e o quadro de cotações da Bolsa de Comércio, o Albert Memorial, o Temple-Femme. Estas representações condensadas e intencionais da totalidade — cada uma com o seu sotaque nacional, mas que se propõem representar o universo como um todo — envolvem o que Kohn chama de “upframing”: uma mudança de perspetiva que passa das entidades e ações particulares para padrões mais gerais e abstratos.28

A rápida triangulação entre estas três cidades mundiais convida a um enquadramento mais amplo (upframing), nomeadamente a considerar como estas figurações emblemáticas da cidade-como-cosmos dialogam com outras partes visíveis e ocultas da metrópole, como cada cidade recebe e responde a regiões muito mais vastas, e como se compõe em relação a outras cidades, ao resto do planeta e a um universo ainda mais alargado. Não por acaso, estas três cidades acolheram Exposições Mundiais entre 1850 e 1900, tornando-se, de forma ainda mais explícita, cidades do mundo, contendo, em miniatura, outras nações, os seus produtos e populações.

Hoje, é ainda mais evidente que nenhuma cidade — ou mesmo floresta — existe isoladamente.29 Habitamos um lugar apenas, mas outros estão também presentes, em imagens e palavras, em produtos e resíduos, em corpos que nos visitam, em ruídos próximos e distantes, ameaças e apelos transmitidos à velocidade da luz. Navegamos por entre emaranhados topológicos de imagens, sinais e forças, fluxos e refluxos de números, emoções e matérias. Cada locus atrai e influencia os demais. Este pluriverso de habitações, embora impossível de calcular na sua totalidade, exerce uma pressão constante sobre nós, exigindo novas formas de ver, contar e tornar visível — seguir os seus emaranhados e imaginar formas mais habitáveis de existir.

Notas de Rodapé

- Gregory Allen Schrempp, Magical Arrows: The Maori, the Greeks, and the Folklore of the Universe (University of Wisconsin Press, 1992); Jorge Luis Borges, “On Exactitude in Science” em A Universal History of Infamy, trad. Norman Thomas de Giovanni (Penguin Books, 1975).

- Kate Raworth, Doughnut Economics: Seven Ways to Think like a 21st Century Economist. (Chelsea Green Publishing, 2018).

- Alfred North Whitehead, Science and the Modern World: Lowell Lectures 1925 (New American Library, 1925).

- John Tresch, Cosmograms: How To Do Things with Worlds (University of Chicago Press, forthcoming); John Tresch, “Cosmic Terrains (Of the Sun King, Son of Heaven, and Sovereign of the Seas),” e-flux journal #114 (dezembro 2020).

- Jacob Olupona, City of 201 Gods: Ilé-Ifè in Time, Space, and the Imagination (University of California Press, 2011); Joseph Rykwert, The Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World (Cambridge, MA: MIT Press 1988).

- Debate-se se as cidades da Mesoamérica eram cosmogramas ou se essa leitura foi apenas uma projeção dos conquistadores, influenciada por Dante e pelos imaginários de Roma, na procura por um cosmos concêntrico e hierárquico. Michael E. Smith, "Did the Maya build architectural cosmograms?," Latin American Antiquity 16, no. 2 (2005): 217-224.

- Ver Philippe Descola e Gísli Pálsson, eds. Nature and Society: Anthropological Perspectives. (Taylor & Francis, 1996.)

- David N. Livingstone, Putting science in its place: Geographies of scientific knowledge (University of Chicago Press, 2019); Thomas Gieryn, "City as truth-spot: Laboratories and field-sites in urban studies," Social Studies of Science 36, no. 1 (2006): 5-38.

- Marisol De la Cadena, e Mario Blaser, eds. A World of Many Worlds (Duke University Press, 2018).

- Eduardo Kohn, How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human (Berkeley ef Los Angeles: University of California Press, 2013). O título de Kohn faz referência ao livro How “Natives” Think: About Captain Cook, for Instance (Chicago: University of Chicago Press, 1996), de Marshall Sahlins, que, por sua vez, faz uma alusão às teorias desconsideradas de Lucien Lévy-Bruhl sobre a "participação mística" em How Natives Think (New York: Knopf, 1925) e à tradução de Lilian Clare, “La mentalité primitive.” Numa nova edição francesa, Frederic Keck reformula a ênfase de Lévy-Bruhl sobre a "participação" como uma reflexão sobre como as pessoas "agem sob a influência de forças que são imperceptíveis aos sentidos, mas que, ainda assim, são reais”; Frederic Keck, introdução à La Mentalité Primitive de Lucien Lévy-Bruhl (Paris: Flammarion, 2010).

- Kohn, How Forests Think, 82.

- Kohn, How Forests Think, 92

- Kohn, How Forests Think, 90

- Kohn, How Forests Think, 186.

- Kohn, How Forests Think, 186.

- Gregory Bateson “Pathologies of Epistemology” (1969), em Steps to an Ecology of Mind (New York: Ballantine, 1972), 490. A frequência com que Kohn se refere a Bateson destaca a compatibilidade e continuidade entre a semiótica de Peirce e a metafísica cibernética de Bateson. Ver também Bernard Dionysius Geoghegan, Code: From Information Theory to French Theory (Duke University Press, 2022).

- Bruno Latour and Emilie Hermant, Paris, Ville Invisible (Paris: Les empecheurs de penser en rond, 1998).

- William Cronon, Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West (New York: W.W. Norton, 1991).

- Cristóbal Amunátegui, "Order for Profit: On the Architecture of a Nineteenth-Century French Agency," Grey Room 95 (2024): 6-41; Caitlin Zaloom, Out of the Pits: Traders and Technology from Chicago to London (Chicago: University of Chicago Press, 2006); Joseph Vogl e Christopher Reid, “Taming Time: Media of Financialization,” Grey Room 46 (2012): 72-83.

- Lukas Rieppel, Assembling the Dinosaur: Fossil Hunters,Tycoons, and the Making of a Spectacle (Harvard University Press, 2019).

- Citado em "Infected by the Bacillus of Science: The explosion of South Kensington" de Robert Bud, em Science for the Nation: Perspectives on the History of the Science Museum, ed. Peter Morris (London: Palgrave Macmillan UK, 2010), 12.

- Agradeço a Simon Schaffer e Caitlin Doherty a conversa sobre Carbonópolis em Somers Town, 2022, e a Charlie e Catherina Gere pelas leituras cósmicas do Albert Memorial.

- John Tresch, “La ‘technesthétique’: répétition, habitude et dispositif technique dans les arts romantiques,” Romantisme 150, no. 4 (2010): 63-73.

- Éloi Rousseau and Johann Protais, Les plus belles oeuvres de Vallotton (Paris: Éditions Larousse, 2013), 44. On the dynamic fusion of sense and calculable line, see Robert Michael Brain, The Pulse of Modernism: Physiological Aesthetics in Fin-de-Siècle Europe (Seattle: University of Washington Press, 2015); and Irene Small, The Organic Line: Toward a Topology of Modernism (Cambridge, MA: Zone Books, 2024).

- Timothy J. Clark, The painting of modern life: Paris in the art of Manet and his followers (Princeton University Press, 2015); Susan Buck-Morss, The dialectics of seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project (MIT Press, 1991).

- Charles Duveyrier, “La Ville Nouvelle,” em John Tresch, The Romantic Machine: Utopian Science and Technology After Napoleon (University of Chicago Press, 2012), 192-194, 218-219; Antoine Picon, Les Saint-simoniens: Raison, imaginaire et utopie (Paris: Editions Belin, 2002).

- Mark Wigley, "Network Fever," Grey Room 4 (2001): 82-122; Brain, The Pulse of Modernism.

- Kohn, How Forests Think, 178.

- Anna Tsing, Friction: An Ethnography of Global Connection (Princeton: Princeton University Press, 2005).

John Tresch

Professor de História da Arte, da Ciência e das Práticas Populares no Warburg Institute, School of Advanced Study, da Universidade de Londres, titular de uma Cátedra Mellon. A sua investigação centra-se na evolução dos métodos, instrumentos e instituições no campo das ciências, das artes e dos meios de comunicação, desde o início do período moderno até ao presente, analisando as interligações entre diferentes disciplinas, práticas e visões do mundo. Publicou duas obras sobre as ciências do século XIX e a sua relação com a tecnologia, as artes, a literatura e a política. Entre 2005 e 2018, leccionou História e Sociologia da Ciência na Universidade da Pensilvânia, em Filadélfia. Foi bolseiro na Biblioteca Pública de Nova Iorque, no Institute for Advanced Studies e no Instituto Max Planck para a História da Ciência. Foi ainda investigador visitante no King’s College London e na École des Hautes Études en Sciences Sociales.